一人親方の労災はどう申請する?具体的な手続きや注意点をバッチリ解説

建設業などで働く一人親方は、常に怪我や事故のリスクと隣り合わせです。その備えとして多くの方が加入しているのが、特別加入制度による労災保険です。これは本来対象外の一人親方が労災補償を受けられる制度で、万が一の際に心強い支えとなります。

ただし、事故後の補償を受けるには、申請手順を正しく理解しておく必要があります。加入していても手続きを知らなければ補償が受けられないこともあるため、平時から流れを把握しておくことが重要です。

この記事では実際に労災に遭った際の申請方法や注意点を詳しく解説します。

労災として補償されるケース

一人親方が労災保険で補償されるためには、「どういう状況下での怪我や事故が労災に該当するのか」を正しく理解しておく必要があります。労災には主に2つの分類があり、それぞれに明確な基準があります。

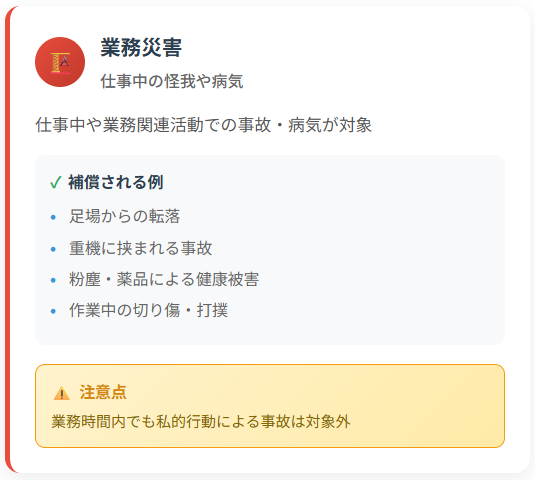

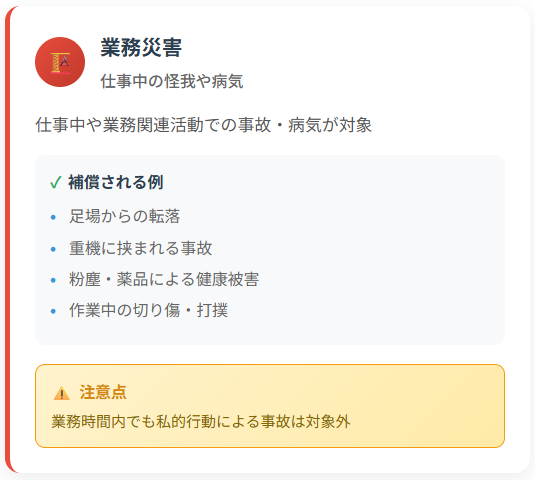

【業務災害】仕事中に起きたケガや病気が該当

業務災害とは、仕事の最中や業務に関係する活動をしている際に発生した怪我や病気のことを指します。たとえば、足場から転落したり、作業中に重機に挟まれた、あるいは粉塵や薬品を吸い込んで健康を害したといったケースは、すべて業務災害として認定される可能性があります。

ただし、業務時間内であっても、業務と無関係な私的行動によって起きた事故は補償の対象にはなりません。たとえば、仕事中に個人的な用事をこなしていた際の怪我や、業務外の喧嘩による負傷などは、労災として認められないケースに該当します。

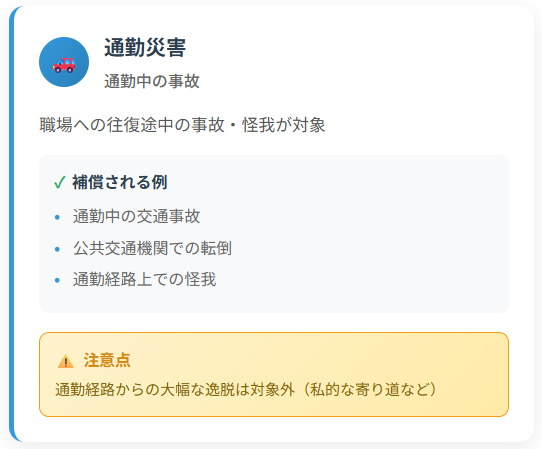

【通勤災害】通勤中の事故も条件を満たせば対象に

通勤災害とは、職場への往復の途中に起きた事故や怪我を指します。通勤途中に車やバイクで事故に遭った場合や、公共交通機関を利用している際に転倒して怪我をした場合などが該当します。

ただし注意すべき点として、「通勤経路から大きく逸脱しているかどうか」が認定の可否に関わってきます。たとえば、通勤途中にプライベートで映画館に立ち寄り、2時間ほど滞在した後に帰宅中に事故に遭った場合、この“寄り道中”およびその後の移動中に発生した事故は、通勤災害とは認められない可能性が高くなります。

【第三者行為災害】他者が関与する事故の場合の対応

第三者行為災害は、他の会社所属の従業員や通行人など第三者の行為によって発生した労働災害を指します。たとえば、現場で他の会社所属の従業員と一緒に作業している最中に相手の不手際でケガをしたり、通勤中に他の車両から追突される事故などが該当します。

この場合、事故の状況や過失割合によって労災保険と相手方の保険(自動車事故の場合は自賠責保険など)のどちらを優先的に使用するかが変わってきます。例えば、自動車事故で相手の過失が100%で自分の過失が0%のケースでは、相手の自賠責保険から補償を受けることになります。過失割合に応じて労災保険を先行して使用するか、相手方の保険で処理をするか判断が必要です。

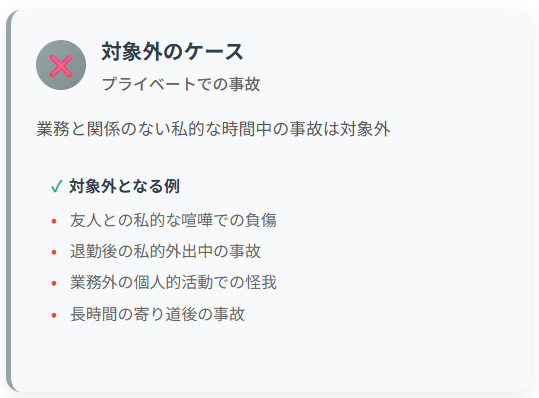

プライベートでの事故や私的トラブルは労災対象外

繰り返しになりますが、労災として認定されるには「業務に関係していること」が条件となります。つまり、業務外の出来事や私的な時間中の事故・怪我などは、原則として対象外です。たとえば以下のようなケースは認定されません。

-

友人との私的な喧嘩中に負傷した場合

-

退勤後、映画館で2時間ほど滞在したあとに帰宅中に起きた事故

このように、業務との直接的な関係が認められないケースでは、労災としての認定が下りないため、保険による補償も受けられません。制度を正しく活用するためにも、どのようなケースが対象となるのかをあらかじめ理解しておきましょう。

まずは一人親方労災保険に加入を

業務に関連する災害なら労災認定され、補償がなされます。治療の補償や休業補償など範囲は広く、一人親方やその家族の生活に大きな安心を与えるのは間違いありません。

逆に一人親方労災保険に未加入ですと、事故のリスクヘッジがないのはもちろんのこと、そもそも労災保険の加入がないと大手ゼネコン関連の業務を請け負うことも難しいこともあります。あまりにも制約が大きいのです。

一人親方の労災申請はこの記事をよく読めば問題なくできます。未加入の方はこの機会に加入することを強くおすすめします。

当団体は国の認可を受け、安価な料金と充実したサービスを用意して一人親方を支援しています。

親方プラスなら・・・

- 即日加入

- 代理申込、代理決済が可能

- 会員優待サービスがついてくる(飲食、宿泊、レジャー)

以下の記事でも一人親方労災保険に関する詳細を載せています。ぜひご覧ください。

→ 建設業一人親方の労災保険の重要性

→ 一人親方労災保険とは

一人親方が労災申請をする際の基本ステップ

一人親方が実際に仕事中に怪我をしてしまった場合には、以下の4つのステップで申請手続きを進めることになります。いずれも重要なプロセスなので、ひとつずつ確実に対応していきましょう。

| ステップ | 内容 | 重要ポイント |

|---|---|---|

| 1. 医療機関の受診 | 怪我をしたらすぐに医療機関を受診 |

• できるだけ早く受診する • 後述の受診時の注意点を守る |

| 2. 加入団体への連絡 | 労災保険の加入団体に連絡し、「労災事故報告書」を提出 |

• 事故状況を正確に記載 • 事実に基づいた報告が重要 • 「いつ、どこで、誰が、何をしていて、どうなったか」を明確に • 虚偽報告は給付取消や詐欺罪の可能性あり • 現認者や現場代理人の連絡先も伝えておく |

| 3. 申請書類の作成 | 加入団体から送られてくる申請書類に必要事項を記入 |

• 団体の指示に従って記入 • 給付種類により必要書類が異なる • 領収書・診断書などの添付が必要な場合あり • 団体によっても必要書類が異なる |

| 4. 労災補償の給付 | 作成した書類を加入団体へ提出 |

• 加入団体の証明が必要 • 状況により代理申請も可能 |

「1」まずは病院で受診

怪我をしたらすぐに病院へ行くことが重要です。適切な診察を受けることで、症状の悪化を防ぎ、回復も早まります。たとえ軽傷に見えても、専門の医師による診断を受けておくことが、今後の保険申請にも役立ちます。

「2」加入団体に正確な報告を

医療機関での受診が済んだら、次に労災保険の加入団体へ連絡を入れ、事故の報告を行います。団体が指定する「労災事故報告書」に必要事項を記載し、提出することになります。

この報告書の記載内容には特に注意が必要です。「事故が起きた日時、場所、関わった人、事故の経緯、治療内容」など、事実に基づいてできる限り具体的に記載する必要があります。

事故の証人となる「現認者」や、現場を管理していた「現場代理人」の情報もあわせて伝えておくと、申請がスムーズに進みやすくなります。

「3」申請書類を作成する

報告書の提出後、加入団体から正式な申請書類一式が送られてきます。必要事項を記入し、給付の種類(療養・休業・障害など)に応じた書類(診断書・領収書など)を揃えて提出しましょう。

団体によっては独自の様式や追加の書類が必要になるケースもあるため、指示をよく読み、間違いのないよう丁寧に対応することが重要です。

「4」書類を提出して給付を受ける

すべての書類が揃ったら、加入団体へ提出し、労災給付の申請を行います。このとき、加入団体による内容の証明が必要になります。

なお、怪我や病気の状態によっては、自分での申請が難しい場合もあります。そのようなときは、代理申請が認められる場合もあるため、事前に団体へ相談してみると良いでしょう。

一人親方が気をつけたい6つのポイント

労災事故が発生した際には、何よりもまず医療機関での適切な診察が欠かせません。ただし、受診時の対応を間違えると、後の労災申請手続きに支障が出てしまう場合があります。一人親方としてスムーズに給付を受けるためには、以下のようなポイントを事前に知っておくことが重要です。

できるだけ早く受診し、診断書を確保する

事故や怪我が発生したら、できるだけ早めに病院を受診することが大切です。治療の開始が遅れると、労災としての因果関係が認められにくくなる恐れがあります。また、申請時に必要となる「診断書」も、早期に発行を依頼しておくと手続きがスムーズになります。

特に軽度の怪我であっても、「念のための受診」は重要です。あとから悪化した場合でも、早期の記録があることで補償を受けやすくなります。

労災指定病院を選ぶと手続きがスムーズ

できるだけ、都道府県労働局が指定する「労災指定医療機関」を受診するのが理想的です。これらの病院は労災対応に慣れており、申請書のやり取りや必要な証明の取得などがスムーズに行えます。

一方で、指定外の医療機関を受診した場合は、一時的に治療費を立て替える必要があり、後から自分で労災申請をすることになります。受診前に、近くの労災指定病院を調べておくと安心です。

受診時には「労災である」ことを伝える

病院を受診する際には、必ず「この怪我は仕事中の労災によるものです」と明確に伝えましょう。たとえその場で労災加入証明書が手元になくても、労災扱いで対応してもらえるように申し出ることが大切です。

あいまいなまま受診してしまうと、病院側が健康保険で処理してしまう恐れがあり、後々の切り替えに手間がかかります。

健康保険証は使わず、提示しない

多くの医療機関では、受付時に健康保険証の提示を求められます。しかし、労災による怪我の場合は、健康保険証を使用してはいけません。保険証で受診してしまうと、自動的に「健康保険での診療」として処理され、労災申請の際に面倒な訂正手続きが必要になるためです。

労災であることを伝え、保険証は提示しないように注意しましょう。

治療内容や処方の記録はすべて保管する

労災申請の際には、病院からの領収書、処方箋、明細書などの提出を求められる場合があります。これらの記録は、給付額や支給対象の判断材料となるため、必ずすべて保管しておきましょう。

また、病院によっては診察時の記録や経過を簡易的に渡してくれることもあります。これも念のため保管しておくと、団体側とのやり取りで役立ちます。

わからないことがあれば早めに加入団体に相談する

病院での対応に不安がある場合や、労災として処理されているかどうかが曖昧な場合は、早めに労災保険の加入団体へ相談しましょう。状況に応じた正しい対処法や、必要な書類の取得方法などを教えてもらえるため、トラブルを未然に防ぐことができます。

当団体は国の認可を受け、安価な料金と充実したサービスを用意して一人親方を支援しています。今後加入を検討される方はぜひご覧ください。

親方プラスなら・・・

- 即日加入

- 代理申込、代理決済が可能

- 会員優待サービスがついてくる(飲食、宿泊、レジャー)

一人親方は労災保険加入、申請の知識を万全に

建設現場などで日々働く一人親方にとって、万が一の事故や怪我は決して他人事ではありません。そうした事態に備える手段として特別加入の労災保険があります。現場で事故が発生した際にも、医療費の自己負担を抑えつつ、適切な補償を受けることができます。

怪我の治療費はもちろん、療養中に働けない期間の休業補償、さらに後遺症や障害が残った場合の障害補償など、さまざまな給付が用意されています。身体の負担に加えて収入の減少という二重の不安を抱えることになる災害時でも、この保険があることで精神的な支えとなり、安心して療養に専念することができるのです。

制度の理解と準備がリスク回避の第一歩

ただし、せっかく加入していても、実際に労災が起こったときにスムーズに申請できず、結果的に補償を受け取るまでに時間がかかってしまうこともあります。

だからこそ、本記事で紹介してきたように、平時のうちに申請の流れや注意点をしっかり把握しておくことが何より重要です。労災は起こってから焦るのではなく、起こる前から備えておくもの。特に一人親方のように、万が一の際に自らが主体となって対応しなければならない立場の方にとっては、制度の理解と準備がリスク回避の第一歩となります。

「自分は大丈夫」と思っていても、事故は突然やってきます。備えあれば憂いなし。この機会にぜひ、特別加入の労災保険の内容や手続き方法を改めて確認し、もしものときに確実に活用できるようにしておきましょう。

投稿者プロフィール

- 代表理事

-

いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。

『建設業界を元気にしたい!』そんな思いで建設業に従事する方々が抱える問題点や悩み事に少しでもお役に立てれば幸いです。

【略歴】

・2011年 某外資系保険会社に入社

・2013年 労災保険特別加入団体の運営を開始

・2016年 大手生命保険会社100%出資代理店へ転身

・2024年 一人親方労災保険連合会【親方プラス】を設立 現在に至る

【趣味・特技】

キャンプ、つり、スキー、サッカー、ゴルフ…etc

最新の投稿

お知らせ2026年2月3日第2種特別加入労災保険の新年度更新時期となります

お知らせ2026年2月3日第2種特別加入労災保険の新年度更新時期となります お知らせ2025年12月25日年末年始の休業日と新規ご加入についてのお知らせ

お知らせ2025年12月25日年末年始の休業日と新規ご加入についてのお知らせ 労災事例2025年9月25日【労災事故報告】令和7年8月7日 材料の運搬中に段差を踏み外し負傷したのも

労災事例2025年9月25日【労災事故報告】令和7年8月7日 材料の運搬中に段差を踏み外し負傷したのも 労災事例2025年8月25日【労災事故報告】令和7年8月11日 荷下ろし中にあおりに挟まれ末節骨開放骨折・圧挫損傷

労災事例2025年8月25日【労災事故報告】令和7年8月11日 荷下ろし中にあおりに挟まれ末節骨開放骨折・圧挫損傷