ピンハネ横行…一人親方(子方)が親方に中間搾取されないための対処方法とは

職人として働いていると、「自分の収入が思ったより少ないな」「ピンハネされているのでは?」と感じることはありませんか?

ピンハネとは、本来あなたが受け取るべき給料の一部が搾取されてしまうことです。建設業界では残念ながら、一人親方がこのような中間搾取を行うケースも少なくありません。これは労働基準法違反の立派な違法行為です。

報酬に疑問を感じたら、まずは実態を把握して解決に向けて行動しましょう。この記事では、ピンハネを見抜くポイントと効果的な対処法を詳しく解説します。

一人親方のピンハネの実態と疑うべき3つのポイントは?

ピンハネとは、他人が手に入れるべき金銭などを抜き取って、自分のものにしてしまう行為のことです。原則、一人親方のピンハネは労働基準法に違反しており、他人の利益を得ることは禁止されています。

とはいえ、建設業界において横行しているのが現状です。その理由のひとつに、たくさんの現場を持っている立場の人間が一番力を持っているとされているからです。仕事が少ない職人であれば、いくら報酬が低くても断るのが困難な状況といえるでしょう。

自分の報酬が正しい金額なのかを確認するためには、疑うべきポイントが3つあります。しっかりと把握することで、解決へと近づくでしょう。

1. 違法な中間搾取の見極め方

まず確認すべきは、適正な報酬が支払われているかどうかです。単に想定より少ないというだけでは、中間搾取と判断することはできません。

違法なケースでは、労働関係のある当事者間に第三者が介在し、賃金の一部を横取りします。例えば、正規の許可を得ていない有料職業紹介事業者が間に入って賃金を搾り取る行為は、明らかに違法です。

2. 適正報酬の判断基準

もらっている金額が適正かを判断するには、元請けが一人親方にいくら支払っているかを知る必要があります。ただし、元請けからの支払いがすべて給料になるわけではない点に注意してください。

一人親方の場合、様々な経費が必要です。最終的な報酬はそれらの経費を差し引いた金額となるため、元請けからの支払額より少なくなるのは当然のことです。

3. 保険などの手続き状況

働く上で、保険などの手続きが適切に行われているかも重要なチェックポイントです。健康保険や厚生年金は従業員数によって加入義務が異なりますが、必要な手続きがされていないケースもあります。

万が一の怪我や病気の際に、本来受け取れるはずの保障が受けられないと、生活に大きな影響を及ぼします。待遇面が適切かどうかも必ず確認しましょう。

【補足】安心のため労災保険に入っていますか?

一人親方の方は、労災保険特別加入制度を利用することで、万が一の怪我や疾病に備えることができます。親方プラスでは、加入手続きから給付申請までサポートしています。安価な料金設定やサポート体制など充実のサービスで一人親方のみなさんを支援しています。

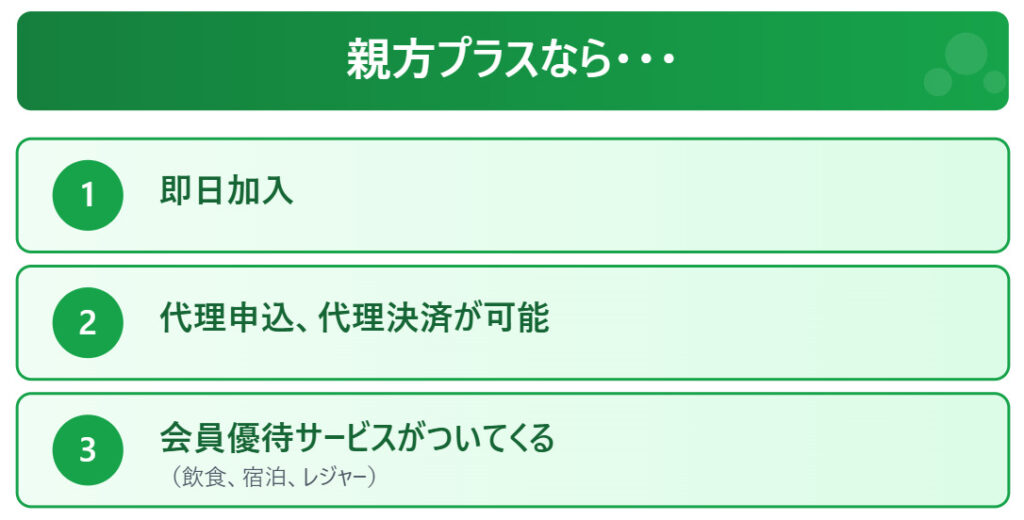

親方プラスなら・・・

- 即日加入

- 代理申込、代理決済が可能

- 会員優待サービスがついてくる(飲食、宿泊、レジャー)

ピンハネへの4つの対処法

1. 給与明細の徹底チェック

給料が予想より少ないと感じたら、まず給与明細を確認しましょう。給与明細には内訳が記載されているので、疑問点がないか細かくチェックすることが大切です。

一般的に、基本給、保険料の天引き額、残業代、交通費などの項目が明記されています。給与明細に不審な点がなければ、ピンハネの可能性は低いでしょう。

給与明細の交付は法律で義務付けられていますので、必ず発行してもらう権利があります。一人親方は業務が多忙で渋ることもありますが、交付を拒むのは法律違反です。遠慮せず請求しましょう。

2. 一人親方への直接確認

直接確認するのも効果的な方法です。事業主として一人親方は確定申告の義務があるため、帳簿をつけているはずです。

きちんと管理している一人親方であれば、天引きされる保険料や各種費用の内訳を説明できるでしょう。疑問点を直接尋ねれば、迅速に問題解決できる可能性があります。

親方に直接質問することをためらう気持ちも理解できますが、ピンハネされている疑念を抱きながら仕事を続けるのは大きな問題です。正当な給料を支払っているのであれば、きちんと説明してくれるはずですので、勇気を出して確認してみましょう。

3. 労働基準監督署への相談

直接確認できない場合や給与明細をもらえない場合は、労働基準監督署に相談する方法もあります。労働基準監督署は労働基準法違反の事業主に対して指導や勧告を行う機関です。

明らかなピンハネと判断された場合は適切に対応してくれます。ただし、違反の証拠がなければ積極的な介入は難しい場合もあります。相談する際は、ピンハネを疑った理由をまとめたり、雇用契約書を用意したりと、できる限りの証拠を集めてから相談しましょう。

4. 転職という選択肢

ピンハネの問題が解決しない場合は、思い切って転職するという選択肢もあります。仕事にやりがいを感じていても、正当な報酬が得られなければ生活に支障をきたします。

技術や才能があっても、ピンハネする親方のもとでは将来性が見えません。自分の働きが正当に評価される職場への転職も検討すべきでしょう。

ただし、転職は大きな決断ですので、最終手段として考えてください。仕事を続けることで技術や専門性が向上し、給料アップにつながる可能性もあります。ピンハネの疑惑が明確でない段階では、軽率な決断は避けましょう。

一人親方の負担と経費の実態

従業員を雇う一人親方には、様々な手間と費用がかかります。保険をはじめとする多くの手続きが必要で、事務作業だけでなく相当なコストも発生します。

経費として計上できるものが多いものの、従業員を雇えば全体的な支出は確実に増加します。以下に、一人親方が従業員を雇う際の主な費用を紹介します。

社会保険料の種類と負担

健康保険

健康保険は、病気やケガの治療や休業に備える公的医療保険です。一人親方は個人事業主であり、常用従業員が5人を超える場合、健康保険組合または協会健保への加入が義務付けられています。

加入すると従業員の保険料の一部を負担する必要があります。従業員側の保険料は給与額によって変わり、給料から天引きされます。

従業員が5人未満の場合は加入義務はありませんが、各自が建設国保や国民健康保険に加入する必要があります。

介護保険

40〜64歳の従業員は介護保険への加入義務があります。介護が必要になった際の負担を軽減するための保険で、加入者に介護費用が給付される仕組みです。

職場の協会健保などに加入している場合、健康保険料と一緒に徴収されるため、40歳を過ぎると介護保険料分が上乗せされます。健康保険と同様に、一人親方が保険料の一部を負担します。

厚生年金

厚生年金は、会社員や公務員が加入する70歳未満を対象とした公的年金です。常用従業員が5人を超える場合、厚生年金への加入が義務付けられています。

従業員の保険料の一部を負担する点は、健康保険や介護保険と同じです。常用従業員が5人未満の場合は、各従業員が国民年金に加入する必要があります。未加入は任意で罰則はありませんが、受給資格期間を満たさなければ年金を受け取れないので注意が必要です。

雇用保険

雇用保険は、失業や介護休業、育休など収入がなくなった場合に生活を保障するための保険です。申請には一定期間の勤務が条件となるため、勤務期間が短いと給付を受けられない可能性もあります。

一人親方は従業員を一人でも雇えば、雇用保険への加入が必須です。事業主の負担額は業種によって異なり、建設業は比較的高めに設定されています。

建設業は現場ごとに雇用契約を結ぶことも多く、失業給付を受ける割合が高いことや独自の助成金があることから、保険料が高めです。従業員数が多いほど、一人親方の負担も増加します。

労災保険特別加入

労災保険は、従業員が業務中や通勤中に災害に遭った場合、本人や家族を支援する保険です。怪我や病気だけでなく、最悪の場合の死亡時にも給付を受けられます。

特に建設業では危険を伴う作業が多いため、従業員にとって重要な保険です。労災保険は他の保険と異なり、保険料の全額を一人親方が負担しなければなりません。

様々な労働災害に対する保障は大きなメリットですが、従業員が多ければその費用も相当な額になります。

一人親方自身も労災保険特別加入制度を利用することで、業務中の事故やケガに備えることができます。当団体では、手続きの簡素化や充実した会員サービスを安価な料金設定で提供しています。安心して働くための第一歩として、ぜひご検討ください。

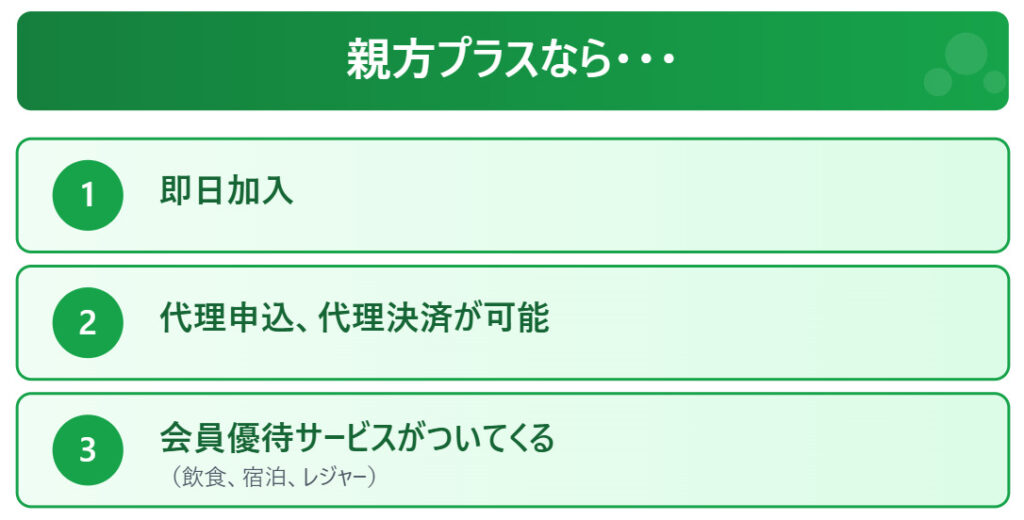

親方プラスなら・・・

- 即日加入

- 代理申込、代理決済が可能

- 会員優待サービスがついてくる(飲食、宿泊、レジャー)

その他の必要経費

その他の細かな経費に関しても見ていきましょう。

交通費

交通費も一人親方が負担すべき経費です。従業員の通勤費だけでなく、現場への移動費用など様々な交通費がかかります。中には業務用車両を用意しているケースもあります。

建設業では多くの道具が必要になることが多く、量や重さによっては公共交通機関が使えないこともあります。荷物だけでなく、複数の従業員が現場に向かう場合は、数台の車両での移動が必要になり、ガソリン代などの交通費もかさみます。

事務所費用

従業員数が増えれば、休憩やミーティングのための事務所が必要になります。そのため、事務所費用も増加します。

また、仕事道具が多い場合は収納用の倉庫も必要になり、さらに負担が増します。一人親方だけなら自宅を事務所代わりにできますが、従業員用のスペースを設けるなら、適切な広さの事務所を借りる必要があります。

事務所を設ければ光熱費もかかり、従業員が多いほど費用は増加します。事務所確保の際には、敷金や礼金も考慮しなければなりません。

通信費

仕事の連絡を携帯やスマートフォンで行う場合、通信費がかかります。従業員に端末を支給しているケースも多く、現場で離れて作業する際には欠かせないツールです。

近年は現場からのリモート会議やタブレットを使った撮影など、通信費を必要とする機会が増えています。業務で使用する通信費も一人親方が負担すべき経費の一つです。

一人親方の経費に関しては以下の記事でも詳細を確認できます。併せてご覧ください。

→ 一人親方労災保険は経費になるの?

→ 一人親方元請の保険負担量と勘定科目

一人親方の確定申告と税務調査

事業主である一人親方は確定申告が必須です。会社勤めの場合は年末調整をしてもらえますが、一人親方は自ら確定申告して納税しなければなりません。書類準備や記入に時間がかかります。

収入をごまかすリスク

自己申告だからといって収入をごまかそうという考えは非常に危険です。虚偽申告や申告漏れがあれば、加算税などの罰則が課される可能性があります。基本的に収入をごまかし続けるのは困難ですので、正確に申告しましょう。

税務署の監視体制

税務署は様々な角度からお金の流れを監視しています。一人親方が収入を申告しなくても、支払側の申告でわかってしまいます。

銀行口座の動きも把握されているケースが少なくありません。誰かが税務署に情報提供すれば、調査が入る可能性もあります。税務署はお金の動きを把握しているため、不正行為の継続は困難です。

一人親方の税務調査リスク

特に一人親方は税務調査を受けやすい傾向があります。これは、申告漏れの多い職種として土木・建設業界が挙げられるためです。

国税庁の「事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」に建設業関係が含まれており、調査対象になりやすいことがわかります。個人事業主への税務調査の割合は多くありませんが、必要があれば対象となるので注意が必要です。

ピンハネ・中間搾取から身を守ろう

労働に対して給料が少ないと感じてピンハネを疑うこともあるでしょう。しかし、実際には必要経費を除いた金額の場合もあるため、焦らず注意深く確認することが大切です。

一人親方は、従業員が思っている以上に様々な手続きや経費が必要です。当団体「親方プラス」では、労災保険を軸とした建設業界の一人親方の安全衛生や福祉の推進を目的として活動しています。

急な保険加入が必要になった際は、会員サービスも充実している親方プラスのホームページをぜひご覧ください。正しい知識を身につけ、適切な対応をすることで、より良い労働環境を築いていきましょう。

投稿者プロフィール

- 代表理事

-

いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。

『建設業界を元気にしたい!』そんな思いで建設業に従事する方々が抱える問題点や悩み事に少しでもお役に立てれば幸いです。

【略歴】

・2011年 某外資系保険会社に入社

・2013年 労災保険特別加入団体の運営を開始

・2016年 大手生命保険会社100%出資代理店へ転身

・2024年 一人親方労災保険連合会【親方プラス】を設立 現在に至る

【趣味・特技】

キャンプ、つり、スキー、サッカー、ゴルフ…etc

最新の投稿

お知らせ2026年2月3日第2種特別加入労災保険の新年度更新時期となります

お知らせ2026年2月3日第2種特別加入労災保険の新年度更新時期となります お知らせ2025年12月25日年末年始の休業日と新規ご加入についてのお知らせ

お知らせ2025年12月25日年末年始の休業日と新規ご加入についてのお知らせ 労災事例2025年9月25日【労災事故報告】令和7年8月7日 材料の運搬中に段差を踏み外し負傷したのも

労災事例2025年9月25日【労災事故報告】令和7年8月7日 材料の運搬中に段差を踏み外し負傷したのも 労災事例2025年8月25日【労災事故報告】令和7年8月11日 荷下ろし中にあおりに挟まれ末節骨開放骨折・圧挫損傷

労災事例2025年8月25日【労災事故報告】令和7年8月11日 荷下ろし中にあおりに挟まれ末節骨開放骨折・圧挫損傷